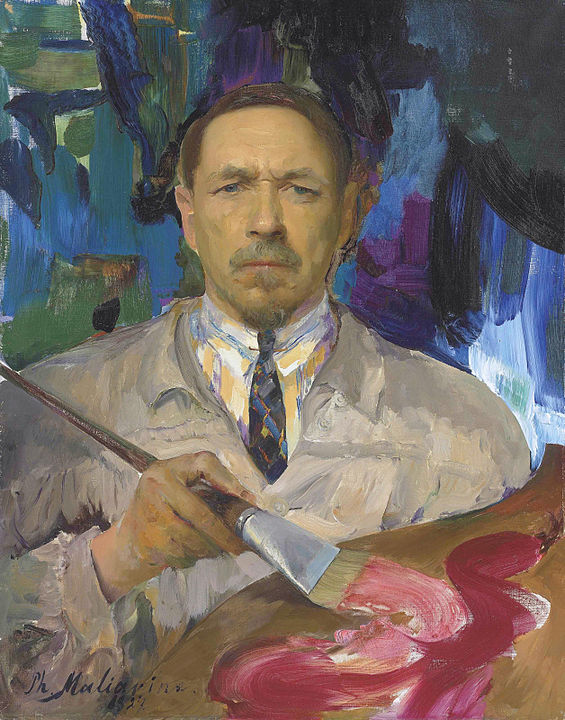

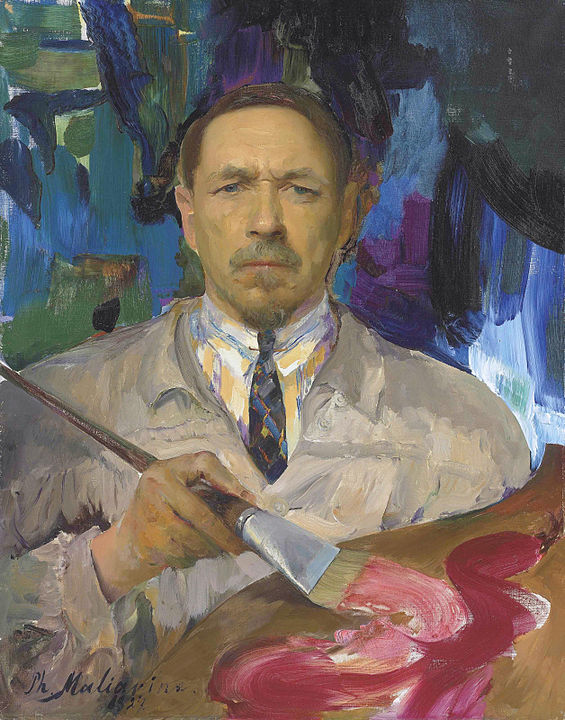

Сто оттенков красного. Филипп Малявин

155 лет назад родился русский художник Филипп Малявин. Его портрет Ленина восхитил самого Пикассо, однако на родине к его работам современники относились довольно критически. Малявин любил переступать границы и в жизни, и в искусстве, где он балансировал на грани модерна, импрессионизма и экспрессионизма. Выходец из бедной крестьянской семьи, послушник в монастыре, студент и, наконец, модный и дерзкий европейский художник – Малявин и в жизни, и в искусстве был незаурядным человеком.

Филипп Малявин появился на свет в многодетной крестьянской семье в Самарской губернии (ныне это Оренбургская область). С детства он начал проявлять склонность к искусствам, писал портреты односельчан, увлекался лепкой, а также интересовался иконами в деревенской церкви и пробовал подражать им. «Я бегал, собирал угли, – вспоминал Малявин, – и рисовал везде – на стенках, на колесах, на воротах и даже на золе».

Когда юноше исполнилось 16 лет, в деревню приехал афонский монах, вместе с которым Филипп отправился на Святую гору. Монахом он так и не стал, хотя принял послушание и начал учиться иконописи, постепенно погружаясь в древние каноны, приёмы и техники, которые передавались из поколения в поколение. Благодаря юношескому энтузиазму и, конечно, выдающемуся природному таланту, Филипп довольно быстро освоил все этапы мастерства и вскоре стал ведущим иконописцем в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре, где провёл целых 6 лет. Его выразительные иконы заложили основу для светской живописи, которая принесла художнику известность в будущем.

Рождение живописца

В 1891 году на Афон приехал скульптор Владимир Александрович Беклемишев, которого впечатлили работы Малявина. Эта судьбоносная встреча полностью изменила жизнь скромного послушника. Беклемишев пригласил Малявина в Северную столицу, и не просто пригласил, но помог влиться в художественную среду Санкт-Петербурга. Именно благодаря его протекции талантливый юноша поступил в Императорскую Академию художеств, где два года обучался в качестве вольнослушателя и начал выставляться на передвижных выставках. «Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошёл к своему месту и тихонько стал развёртывать свой рисунок. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то бормоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу», – вспоминала его однокурсница, художница Анна Остроумова-Лебедева.

Малявину очень повезло, так как он поступил в класс одного из столпов передвижничества и реализма Ильи Репина, который тоже начинал как иконописец. Репин, будучи авторитетной фигурой в академических кругах, открыл ему путь в мир большого искусства и оказал на молодого художника значительное влияние как наставник. «Странненький» сокурсник вызывал у студентов то усмешку, то зависть. Игорь Грабарь вспоминал, как Малявин написал его портрет: «Однажды он принёс свой ящик с красками и, подойдя ко мне, просил попозировать ему для портрета. Я только что укрепил на мольберте подрамник высокого и узкого формата с новым холстом, чтобы начать этюд натурщика. Малявин попросил у меня взаймы подрамник и в один сеанс нашвырял портрет, который произвёл сенсацию в Академии. Портрет был закончен в один присест, и это так всех огорошило, что на следующий день сбежались все профессора смотреть его; пришел и Репин, долго восхищавшийся силой лепки и жизненностью портрета». Впоследствии Грабарь будет жёстко критиковать товарища по цеху.

От «Смеха» к «Вихрю»

Первую настоящую известность Малявину принесла его дипломная работа «Смех». Выполненная в духе русского модерна, она вызвала широкий резонанс в художественных и околохудожественных кругах. Интересно, что поначалу академия жёстко отвергла работу, и только под нажимом Репина согласилась дать молодому автору звание художника.

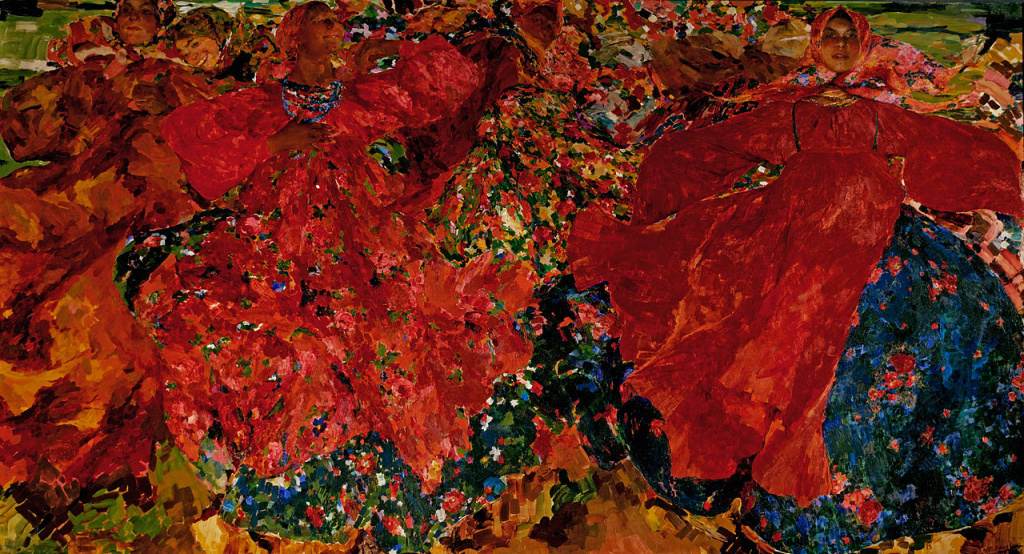

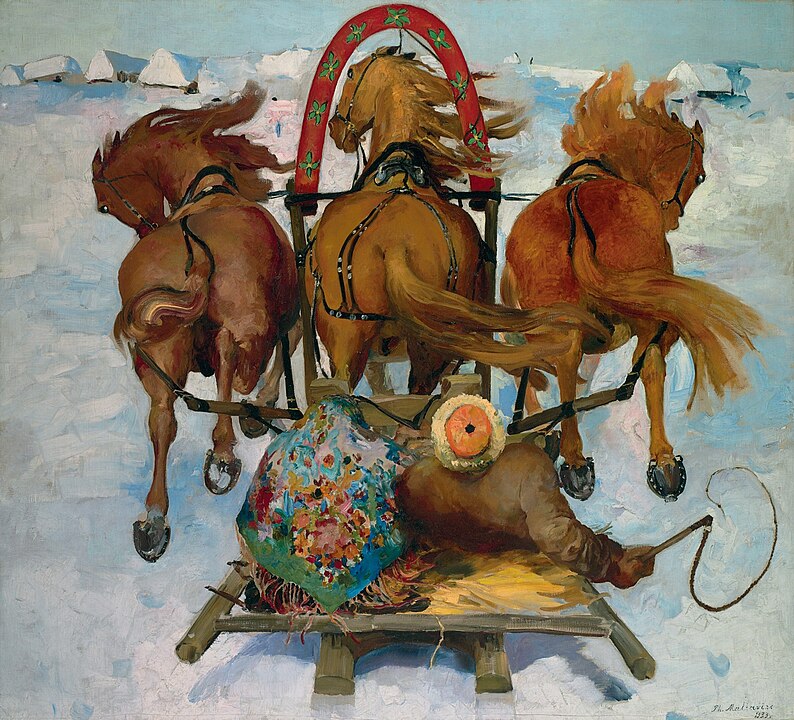

«Смех» наполнен красным цветом, а квинтэссенцией красного стала картина «Вихрь» (1906), представленная на выставке «Мира искусства» в Санкт-Петербурге.

Вообще, творчество художника характерно виртуозным использованием красного. Он всю жизнь создавал «красочные симфонии», наполняя свои картины глубокими смыслами и эмоциями. Некоторые критики отмечали, что долго смотреть на картины «больно глазам, и всё-таки оторваться не хочется». Красный издревле имеет сакральное значение, символизируя огонь, кровь, плодородие, страсть. В начале XX века этот цвет стал ассоциироваться с революцией и сопутствующими ей трагическими событиями. Кстати, подобное пристрастие к красному разделял старший современник Малявина Абрам Архипов, тоже выходец из народа, проживший много лет в Рязанской области.

На Парижской всемирной выставке 1900 г. «Смех» получил золотую медаль. Полная экспрессии и ярких эмоций, полотно вызвало настоящий фурор и сделало Малявина известным на международной арене. Сегодня картина, которую называют «самой русской», находится в Венеции, потому что была приобретена в коллекцию Венецианской академии.

Вскоре после возвращения из Франции Малявин женился на бывшей вольнослушательнице Академии художеств и ученице Репина Наталии Новак-Савич. На деньги, полученные после продажи «Смеха» и ещё нескольких полотен, он купил усадьбу под Рязанью, где и поселился с семьёй. Рассказывают, что во время революции крестьяне хотели разорить усадьбу, однако Малявин вышел к крестьянам с топором наперевес и сказал, что он сам не барин, а такой же мужик, как и они. Крестьяне ушли, и на недолгое время семья осталась жить там, пока усадьбу не национализировали.

После революции Малявин поначалу активно включился в культурно-просветительскую деятельность. Он открыл картинную галерею в Рязани, организовал выставки и преподавал в Свободных художественных мастерских. В феврале 1919 года Рязанский губернский отдел Наркомпроса организовал его первую персональную выставку, приуроченную к 50-летию. На ней были представлены два крупных полотна – «Старик у очага» и «Старуха», которые были приобретены Рязанским музеем.

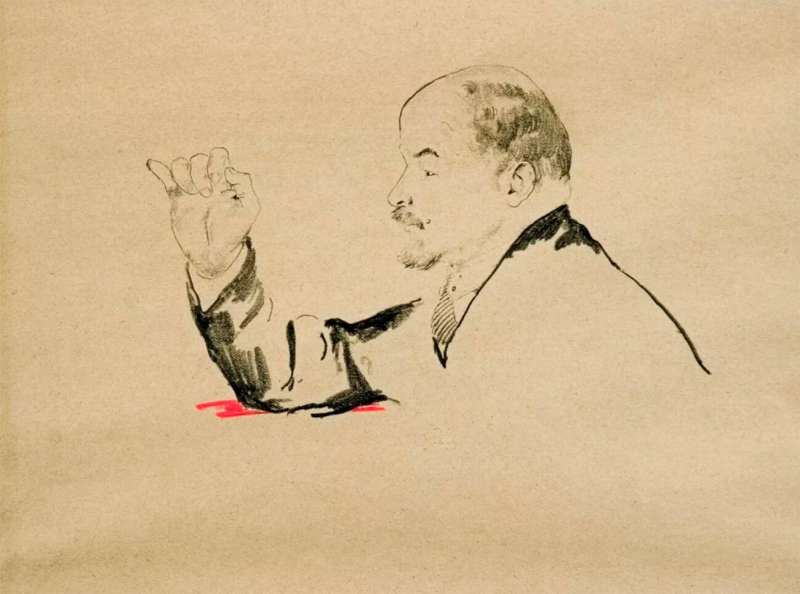

В 1920 году Малявин переехал в Москву, где был делегирован Союзом русских художников в Кремль для создания портретов партийной верхушки. По распоряжению министра культуры Луначарского ему устроили студию в особняке князя Оболенского. Малявин, действительно сделал много карандашных зарисовок В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого и их соратников, а также написал портрет народного комиссара просвещения Луначарского. Говорят, впоследствии рисунок Ленина приобрёл лично Пабло Пикассо, который высоко ценил талант русского художника.

Картины начала 1920-х отошли от яркой гаммы, хотя Малявин продолжал участвовать в выставках объединения «Мир искусства». «Я увидел на этих больших холстах огромные, мрачные коричневые лица бородатых мужиков и пожилых баб, похожие на лики почерневших от времени старинных икон. Но написаны они были с присущей Малявину экспрессией. Малявин объяснил, что он “пишет кондовую Русь” – людей от земли, что тысячи лет живут землёй, людей сурового подвижнического труда, которые своими мозолистыми руками добывают хлеб насущный и на которых вся русская земля держится…»,– вспоминал режиссёр Евгений Иванов-Барков.

В эмиграции

История постреволюционной эмиграции Филипп Малявина – довольно неприятная страница его биографии. Малявин, у которого успели уже отобрать усадьбу, задумал «умный побег», разуверившись в революционных идеях, а может, и в поддержке друзей-художников. Имея высокое покровительство в лице Луначарского, он получил мандат на организацию выставки-продажи своих картин и рисунков на Западе с тем, чтобы все доходы пошли в пользу голодающих. Ему также выделили 15 тысяч рублей золотом из запасных средств советского правительства.

Эта история зафиксирована в переписке Луначарского с другими функционерами и художниками. Заведующий Третьяковской галереей и бывший сокурсник И. Э. Грабарь выступал против этой инициативы. «Быть может, Малявину удалось уверить членов Совнаркома в том, что он вершина настолько значительная, что для него должно быть сделано исключение. Однако это никоим образом не соответствует действительности, ибо, нашумев свыше 20-ти лет тому назад своей картиной „Смех“, приобретённой Венецианской картинной галереей, он с тех пор только повторял самого себя, становясь из года в год все слабее и слабее, и в настоящее время собою никакой крупной художественной фигуры уже не представляет. „Выезд“ за границу такого художника не даст ничего прославлению русского искусства, а скорее, наоборот, вызовет повсеместное недоумение, что уже случилось в 1914 г., когда Малявин выставил в Венеции свой семейный портрет. Всё дело о малявинских картинах возникло несомненно только потому, что он сам совершенно искренне верит в свою гениальность и сумел этой уверенностью заразить и других.», – писал Грабарь.

Действительно, «Семейный портрет» произвел негативное впечатление на публику, так как картина создана в нехарактерном для него стиле – без крестьянской темы и красных пятен. Художник представил довольно претенциозное модерновое полотно, по мнению многих, зайдя «не на свою территорию». Интересно, что после смерти Ф. А. Малявина картина была продана дочерью и на долгое время пропала из поля зрения. Однако в 1990-х годах она была выкуплена на европейском аукционе для коллекции русского искусства в Югре. Сегодня картина является одной из главных ценностей Государственного художественного музея Ханты-Мансийска.

Оказавшись в Берлине, Малявин начал тут же выступать с антисоветскими заявлениями, включая критику Луначарского. В письме к прокурору Московской губернии тов. Шевердину Луначарский негодует: «Переехав за границу, Малявин сразу перешёл на сторону наших врагов, писал абсолютно клеветнические статьи, в которых, между прочим, утверждал (ложь с начала до конца, конечно), что я однажды будто бы забыл у него портфель, в котором он нашел бумаги, но что-де по благородству своему он мне эти бумаги вернул. Кроме того, этот гнуснейший человек, забравшись рано утром на нашу выставку в Берлине, украл оттуда свою, проданную государству картину, которая была найдена у него и возвращена на место при помощи германской полиции».

В архивах сохранилась целая коллекция писем Луначарского, где он проклинает некогда обожаемого художника. Стоит ли добавлять, что дорога в Россию была закрыта для Малявина и его семьи навсегда.

В эмиграции Малявин продолжил свою карьеру, создавая портреты на заказ сначала в Берлине, а затем в Париже. Также он продолжал писать жанровые сценки из крестьянской жизни – европейцам нравились открытые, яркие, эмоциональные портреты людей из народа. В 1924 году в галерее Шарпантье состоялась его вторая персональная выставка, приуроченная к 55-летию. В конце 1920-х годов художник вместе с семьёй переехал в Ниццу, где остался жить до конца своих дней.

В 1940 году, оказавшись в оккупированном Брюсселе, Малявин был арестован по подозрению в шпионаже. Художнику удалось освободиться, но для возвращения во Францию ему пришлось проделать долгий и изнурительный путь пешком. Это путешествие сильно подорвало его здоровье. Истощённый, Малявин был госпитализирован, где 23 декабря 1940 года он скончался. Похоронили его на Русском кладбище Кокад в Ницце.

Наследие Малявина

Сегодня работы художника представлены в крупнейших музеях России, а также в музейных коллекциях и частных собраниях по всему миру. Малявина ценят как яркого портретиста. Герои его картин всегда выразительны; многие одетые броско, часто с элементами красного цвета, иногда даже слишком – но именно в этом его художественная правда.

В 2016 году в Бузулуке Оренбургской области был открыт памятник Филиппу Малявину. Монумент был создан скульптором из Санкт-Петербурга Альбертом Чаркиным, и спонсирован местными меценатами. Этот памятник стал важной вехой в культурной жизни региона. Особенно примечательно, что в Оренбургской области открыли новую традицию – Всероссийский пленэр имени Ф. А. Малявина. Этот художественный форум стал важной платформой для современных художников, которые собираются в Бузулукском бору для творчества на свежем воздухе. Пленэр привлекает участников со всей России и проходит ежегодно в летний сезон. Идейным вдохновителем пленэра стал народный художник Чувашской республики Константин Долгашов. Последний пленэр прошёл в августе 2024 года, продолжив традицию увековечивания наследия Малявина и поддержки современного искусства в России.